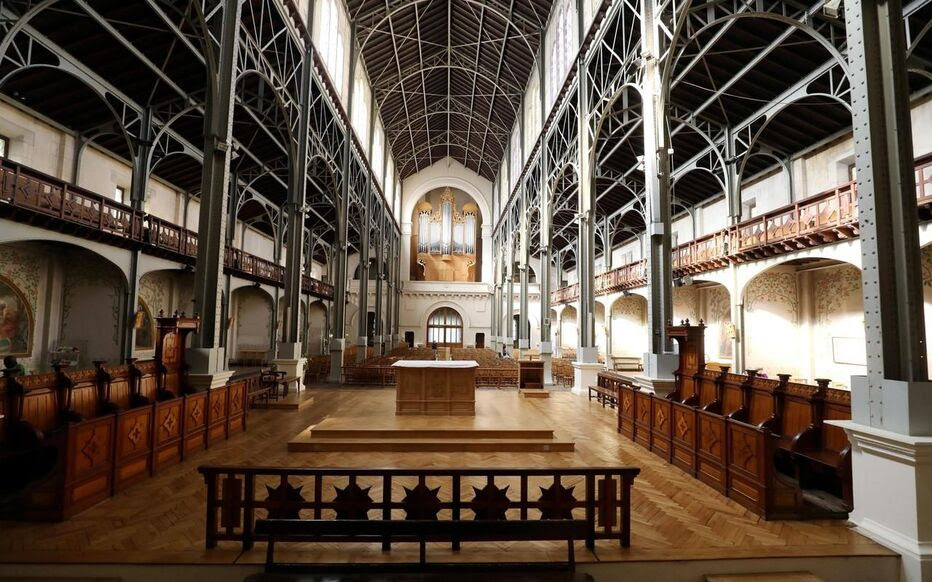

Sous sa voûte de fer et de bois rappelant la coque d’un bateau, l’église du XIXe siècle est une ode aux ouvriers du quartier Plaisance (XIVe). Chaque 2e dimanche d’octobre, les corporations y déposent leurs outils.

Paris (XIVe). La structure de l’église Notre-Dame-du-Travail tranche avec les autres édifices religieux. Photo : Jean-Baptiste Quentin

Paris (XIVe). La structure de l’église Notre-Dame-du-Travail tranche avec les autres édifices religieux. Photo : Jean-Baptiste Quentin L'église Notre-Dame-du-Travail, à Paris (XIVe), tranche avec bien des édifices religieux, et s'impose comme monumentale, insolite, avec tout en haut, en majesté : une horloge. « Pour qu'ils puissent avoir l'heure. »

LP/Jean-Baptiste Quentin

LP/Jean-Baptiste Quentin

« Ils » ? Les ouvriers. Retour en cette fin du XIXe siècle. Le quartier de Plaisance n'est alors que le « quartier caché de Montparnasse ». Là où vivent et s'affairent des charpentiers, métallurgistes ou boulangers au milieu des fumées d'usines. Des familles dont les enfants passent leur temps dans les rues, faute de place dans les logements insalubres.

Très vite, l'ancienne église, située rue du Texel, devient trop étroite pour tout ce monde. Alors l'abbé Soulange-Bodin, décide de construire un édifice plus vaste en 1898. « Où ils se sentent chez eux. »

En entrant, l'image s'impose d'elle-même : sous le plafond se dessine un labyrinthe inextricable d'arceaux métalliques et de colonnes de fer. Une usine, ou presque. Et pour cause : faute d'argent, il a fallu innover à partir des fondations en calcaire. « Le métal et le bois coûtent moins cher que la pierre. » Pas de pierre, pas de clocher. Pour trouver des matériaux, l'abbé, avec l'aide de l'architecte Jules Astruc, a une idée : dénuder l'ancien Pavillon de l'Industrie, construit pour l'Exposition universelle de 1900, de ses piliers.

Photo : Jean-Baptiste Quentin

Photo : Jean-Baptiste Quentin

Pour parer l'église d'un voile de… 135 t de métal. D'où cet entrelacement de treillis, typique des gares. Une charpente de fer où luit une clarté pâle. « Les vitraux, style Art nouveau ou géométrique, ont des nuances chaudes et froides pour atténuer la luminosité. »

Résultat, l'édifice se dresse, irréel, sous une voûte qui rappelle la coque d'un bateau. Là où se pressent les ouvriers pour écouter les prêches de l'abbé Soulange-Bodin, grand orateur. Limitation de la durée du travail, premières écoles professionnelles, patronages… Des discours qui chahutent l'ordre établi. Le genre d'abbé aussi, qui ne se laisse pas faire : il n'hésite pas à répliquer par un coup de poing en cas d'échauffourée.

Photo : Jean-Baptiste Quentin

Photo : Jean-Baptiste Quentin

« Elle a une âme, cette église. Elle était animée et toujours ouverte. » D'où cette profusion de couleurs gaies dans les tableaux représentant les différents patrons des métiers. Aux antipodes de la vision classique d'un lieu de culte. « Elle dérangeait les bien-pensants. Peu importe : elle n'était pas faite pour eux. »

Photo : Jean-Baptiste Quentin

Photo : Jean-Baptiste Quentin

Au fond trône justement Notre-Dame-du-Travail, sous laquelle chaque deuxième dimanche d'octobre, les habitants viennent déposer leurs outils. En s'approchant, on distingue à ses pieds la palette d'un boulanger, une brouette et même… un tonneau. « Avec la fin de l'Exposition universelle, beaucoup buvaient. Soulange-Bodin allait directement les chercher chez les marchands de vin. »

Photo : Jean-Baptiste Quentin

Photo : Jean-Baptiste Quentin

Un assemblage de fer, de pierre et de bois. Déroutant. Construit avec l'aide d'une mystérieuse donatrice. Catherine Lange se tourne vers le vitrail du fond où saint Joseph contemple les fidèles. « On raconte que l'abbé le priait et trouvait comme par hasard de l'argent le lendemain. » Un argent, qui servit aussi, au premier logement privatif du clergé. « Il disait qu'on ne pouvait pas enseigner la parole du Christ sans loger dans de bonnes conditions ». Pas fou l'abbé.

Eglise Notre-Dame-du-Travail, 59, rue Vercingétorix à Paris (XIVe).

On découvre… un baptistère d'inspiration syrienne

Photo : Jean-Baptiste Quentin

Photo : Jean-Baptiste Quentin

Avec ses mosaïques aux dessins presque bon enfant, il ressemble au bassin d'une piscine. Au fond de l'église se dévoile un baptistère aux dimensions impressionnantes. Créé en 1984 par un couple habitant le quartier, les Taillefert, il dénote par ses couleurs chaleureuses.

Sous l'abbé de la Morandais, l'édifice se dote de nombreux ornements dans les années 1990. Sculptures, peintures… Autant de créations, parfois très modernes, pour la plupart réalisées par des artistes des environs.

Colombe, roue céleste et autres symboles recouvrent le baptistère. Photo : Jean-Baptiste Quentin

Colombe, roue céleste et autres symboles recouvrent le baptistère. Photo : Jean-Baptiste Quentin

C'est lors d'un voyage en Syrie que le couple observe pour la première fois ce type de baptistère. L'édifice a justement besoin de nouveaux objets pour le culte. Ils proposent l'idée à l'abbé, qui s'empresse d'accepter.

Le céramiste Bizi s'attelle au décor, qu'il pare d'une roue céleste, de deux citadelles, d'une colombe et un… triskel ? « Non. C'est un symbole que l'on retrouve dans la tradition celtique. Mais là, c'est plutôt le temps infini qui s'enroule autour de lui-même », nous apprend Catherine Lange. Le bestiaire compte même deux sublimes paons en train de boire. « Il était semi-immersif pour les baptisés », précise-t-elle. On s'y plongerait presque…

On rencontre… Jules Astruc, architecte dans l'ombre

Vous ne connaissez pas le nom de Jules Astruc ? C'est normal. « Même des articles se trompent sur sa date de mort », sourit l'archiviste Evariste Lefeuvre. Sur cet architecte, on sait peu de choses. Si ce n'est qu'il a été l'élève du renommé Victor Leloup, qui a orchestré les travaux de la gare d'Orsay. Des bâtiments construits avec des éléments du pavillon de l'industrie (tiens donc).

Né en 1862 d'un père également architecte, il s'est inscrit à l'école des Beaux-arts. Parmi ses réalisations figure en bonne place la façade de l'hôtel de ville de la Cité des papes.

Jules Astruc comptait recouvrir ces jolies tiges de fer… de plâtre ! Photo : Jean-Baptiste Quentin

Jules Astruc comptait recouvrir ces jolies tiges de fer… de plâtre ! Photo : Jean-Baptiste Quentin

Choisi par l'abbé Soulange-Bodin pour Notre-Dame-du-Travail, il imagine d'abord un plan de fondations en pierre mais se confronte vite au manque de financement. Une réunion de crise est organisée avec les membres du clergé. L'heure est à l'urgence : le toit fuit en cas de pluie. Lorsqu'Astruc apprend qu'ils souhaitent entreprendre une ossature de hangar sous la voûte, il est scandalisé.

Il décide alors d'agrémenter les tiges de fer de jolies formes afin de continuer son œuvre le cas échéant. Objectif : recouvrir plus tard la structure métallique de plâtre comme on l'a fait pour l'église des Augustins. Heureusement, il n'en eut jamais l'opportunité…

commenter cet article …